Louise Nealon schlägt mit ihrem Debütroman „Snowflake“ ein ziemlich kurioses Familienalbum auf und entdeckt, dass das Leben lauter Kurzgeschichten schreibt.

Von Nora Eckert

Die letzte dieser Geschichten ist überschrieben mit „Silver Island“. Es ist ein Ausflug auf eine Urlaubsinsel, wo Debbies Familie seit Generationen ein mit Reet gedecktes altes Haus besitzt. Wie in so vielen Urlaubsidyllen steckt auch in diesem Inselhaus das Versprechen auf ein paar glückliche Tage. Fünf Personen wohnen jetzt darin: Debbie, die Ich-Erzählerin, ihre Mutter, ihr Onkel Billy, ihre Kommilitonin Xanthe und die Nachbarin Audrey, die früher Debbies Klavierlehrerin war und zuletzt als Psychotherapeutin für die Familie arbeitete. In einer der Nächte sitzen Debbie und ihr Onkel draußen auf einem Felsen und schauen nach den Sternen. Billy erinnert sich, wie er hier schon früher mit Debbies Mutter saß: „Dann hat sie sich einen Stern ausgesucht und mir eine Geschichte dazu erzählt.“ Und während die beiden über Träume nachdenken, meint Debbie, sie glaube nicht, „dass sie das Seltsamste sind, was ich je erlebt hab“. Als ob das Leben zwischen einem Milchbauernhof in der irischen Provinz und dem Trinity College in Dublin, wo Debbie studiert, jeden noch so schrägen Traum mühelos toppt. Und dann: „Debbie?“, sagt Billy. / „Ja?“ / „Erzähl mir eine Geschichte.“

Genau das hat Louise Nealon in der Rolle von Debbie auf 343 Seiten bis dahin getan – Geschichten erzählt. Weshalb ich ein wenig unsicher bin, ob Snowflake wirklich ein Roman ist oder nicht eher eine Sammlung von Short Stories mit einer offenen Dramaturgie ohne Anfang und Ende, zusammengehalten durch wiederkehrende Orte und Personen. Aber was tut das zur Sache. Nealons Lust am Erzählen hat die literarische Genrefrage offenkundig nicht weiter behelligt.

Debbie wohnt, wie gesagt auf dem Land, eine Stunde mit der Bahn entfernt von Dublin. Ihr Onkel betreibt einen Milchbauernhof und wohnt in einem Wohnwagen auf dem Feld hinter dem Wohnhaus, während Debbie und ihre Mutter das Haus für sich beanspruchen. Mit Debbies 18. Geburtstag beginnt ihr Studium am Trinity College in Dublin. „Es braucht nicht viel Köpfchen“, erklärt sie uns, „man muss nicht schlau sein, um am Trinity angenommen zu werden. Nur hartnäckig.“ Und von dieser Hartnäckigkeit hat Debbie wohl eine Menge mitbekommen. Aber nicht nur das, sie kann auch ein ziemlich verschusseltes Landei sein mit einem intellektuell nicht allzu weiten Horizont, weshalb sie sich selbst auch mal als „Dumpfbacke“ bezeichnet. Schon die erste Fahrt nach Dublin wird zur Herausforderung. Weil sie nämlich ihr Ticket auf der Hinfahrt verliert, handelt sie sich sogleich eine Geldstrafe wegen „Beförderungserschleichung“ ein. „Ich komme zum ersten Mal allein nach Dublin, als verurteilte Straftäterin.“

Was die Uni angeht, gesteht sie uns: „Das Einzige, was ich an der Uni lerne, ist Verstecken. Ich verstecke vor allem meine Familie. Nicht dass ich nie über sie sprechen würde. Ich erzähle andauernd von ihnen, tarne sie als Figuren einer Welt, die Pat McCabe sich ausgedacht haben könnte.“ Zur Erklärung: McCabe ist ein bekannter irischer Schriftsteller mit einer Vorliebe für recht bizarre Schilderungen aus der Provinz. Verfilmt wurde 1997 sein Roman The Butcher Boy.

Bizarr passt als Beschreibung wohl auch auf Debbies Mutter. Sie sieht sich als Schriftstellerin, schreibt all ihre Träume auf und besitzt im Haus einen „Tabernakel“ genannten Raum: „Diesen Raum zu betreten, ist, als würde man in ein Aufklappbuch steigen.“ Die Wände sind beklebt mit lauter herausgerissenen Buchseiten – eine dreidimensionale, begehbare Collage aus Gedichten und Geschichten. Sie verschläft die meiste Zeit. „Der Morgen liegt außerhalb ihres Existenzbereichs“, klärt uns Debbie auf. Und sie „setzt selten einen Fuß vor die Tür, sie geht nur zur Messe, zum Supermarkt und zum Sozialamt“. Sie ist nicht nur Traum-Expertin, sondern auch leidenschaftliche Muschelsammlerin, denn das seien „Gedankenfossilien – versteinerte Träume“. Als ihr jugendlicher Lover James, den sie wie einen „Disneyprinzen“ verehrt, durch einen Arbeitsunfall stirbt, verliert sie vollends den Verstand und landet für eine Weile in der Psychiatrie.

Onkel Billy hingegen, sieht man von einigen Schrullen ab, etwa seiner Wohnwagenexistenz, hält den Laden am Laufen. Aber auch er hat einiges an Bizarrheiten zu bieten – etwa sein beinahe geglückter Selbstmord oder seine gelegentlichen Auftritte als Wunderheiler – eine Familientradition. Später wird ihre Freundin und Kommilitonin Xanthe ihr gestehen: „Deshalb bin ich ja so fasziniert von deiner Familie. Ihr seid alle so …“ / „Gestört?“, biete ich an. / „Ja. Und toll.“ Und als es um die Mutter geht: „Dir ist schon klar, dass deine Mutter echt krass ist, oder?“ / „Sie spricht fließend Schwachsinn.“

Offenbar ist in Debbies Sozialisation diese gestörte, aber tolle Familie nicht spurlos geblieben. Ständig verbringt sie ihre Zeit mit dem Suchen von verlorenen Dingen, wobei sie vermutet, ein Teil von ihr tue das absichtlich. „Es ist ein Teufelskreis. Die stumpfsinnigste Form der Selbstsabotage.“ Sie säuft gerne und exzessiv und kann sich hinterher an nichts mehr erinnern. Sie lässt sich gerne anmachen, aber Sex gibt es nicht. Ihre Vorliebe für High Heels kommentiert jemand so: „Je geringer das Selbstbewusstsein, desto höher die Absätze.“ Als sich ihre Freundin Xanthe den schönsten Jungen aus Debbies Dorf angelt, den sie selbst gern geangelt hätte, deutet sie die Geschichte kurzerhand um: Der Typ würde ihre Freundin nur benutzen um sie, Debbie, eifersüchtig zu machen – „aber das ist nur mein Ego, das von einem Kaninchenloch ins nächste springt“.

Debbie gehen die Geschichten nicht aus, aber irgendwann ist dann doch Schluss. Bis dahin schenkt sie uns Leser*innen viel Komisches und Schräges, wir dürfen uns wundern und über den Sinn so mancher Geschichte rätseln, manchmal geht es sehr poetisch zu und dann plötzlich überrascht uns der bittere Ernst des Lebens und lässt uns nachdenklich zurück. Die Übersetzerin Anna-Nina Kroll fand für all dies immer die passende Tonspur in einem von Dialogen dominierten Text und sorgt so für ein unbeschwertes Lesevergnügen. Unterm Strich ist es ein Lob der Individualität – oder, um mit Oscar Wilde zu sprechen: „Sei du selbst. Alle anderen gibt es schon.“

Nora Eckert ist Publizistin und Vorstand bei TransInterQueer e. V. und Teil der Queer Media Society

Eine Leseprobe findet ihr hier.

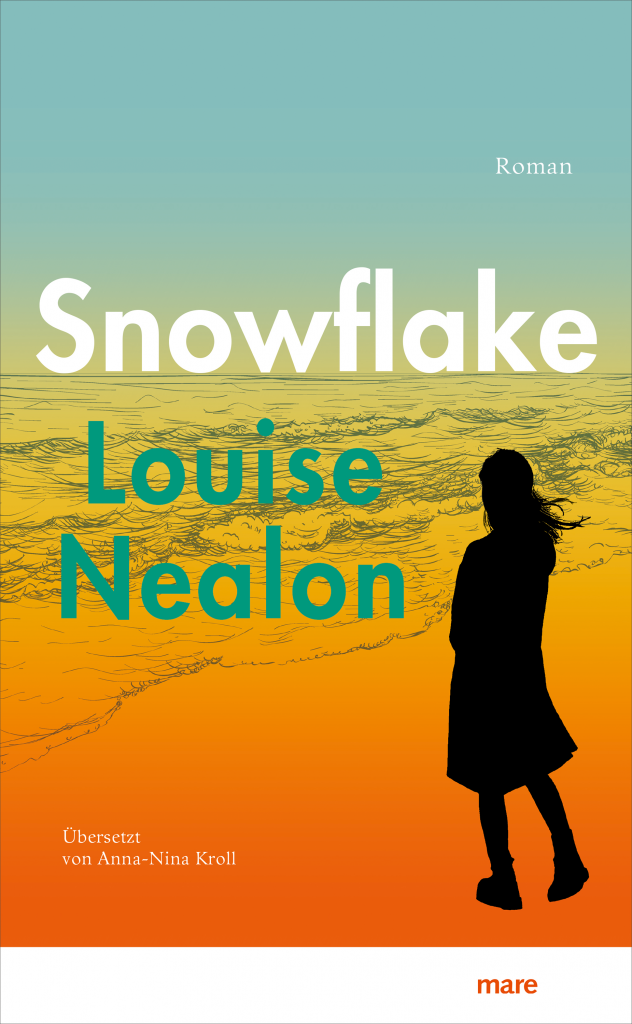

Louise Nealon: Snowflake; Juli 2022; Aus dem Englischen von Anna-Nina Kroll; 352 Seiten; Hardcover gebunden mit Schutzumschlag und Lesebändchen; ISBN: 978-3-86648-660-7; mareverlag; 24,00 €

Unser Schaffen für the little queer review macht neben viel Freude auch viel Arbeit. Und es kostet uns wortwörtlich Geld, denn weder Hosting noch ein Großteil der Bildnutzung oder dieses neuländische Internet sind für umme. Von unserer Arbeitszeit ganz zu schweigen. Wenn ihr uns also neben Ideen und Feedback gern noch anderweitig unterstützen möchtet, dann könnt ihr das hier via Paypal, via hier via Ko-Fi oder durch ein Steady-Abo tun – oder ihr schaut in unseren Shop. Vielen Dank!

Comments