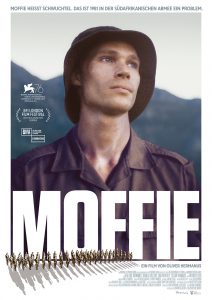

Überlegenheitsanspruch und Herrschaftsdenken. Toxische Männlichkeit. Weiße Männlichkeit. Brutale und verletzende Männlichkeit. Diese Themen begegnen uns in Moffie, dem vierten Film des südafrikanischen Regisseurs und Drehbuchautors Oliver Hermanus. Angesiedelt im Südafrika des Jahres 1981, zur Zeit der Apartheid, folgt der Film dem 18-jährigen Nicholas Van der Swart (Kai Luke Brummer), der wie alle anderen weißen Männer über 16 Jahren für zwei Jahre zum Militärdienst muss. Somit quasi Eigentum der South African Defense Forces (SADF) wird und einen so sinnfreien wie entmenschlichten und entmenschlichenden Kampf zu führen. Denn es gilt, das Apartheidsregime und die südwestafrikanische Gebietsgrenze zu verteidigen: Vor der Bedrohung durch den Kommunismus und der „Schwarzen Gefahr“. Und vor homosexuellen Einflüssen.

Auf Rassismus und Überlegenheit getrimmt

In einem Statement zu seinem international gefeierten Film, der auf dem autobiografischen gleichnamigen Roman von André Carl van der Merwe basiert, gibt Regisseur Hermanus zu Protokoll, selber nicht viel über den Grenzkrieg zwischen Südwestafrika (dem heutigen Namibia) und Angola gewusst zu haben. Was sicherlich auch zum Teil daran liegen mag, dass Hermanus Jahrgang 1983 ist und sich dieser in genau jenen Jahren abspielte, wie auch die Handlung zum Beginn der 80er-Jahre spielt. Die Probleme der weißen Südafrikaner hätten ihn nie wirklich beschäftigt, insbesondere auch, da er „angesichts der Mühen und Kämpfe meiner farbigen Eltern und der Menschen vor ihnen“ glaubte, alle weißen Menschen würden in Südafrika ein gutes Leben führen. Durch die Geschichte setzte sich der Regisseur nun aber eingehend mit der Betrachtung weißer südafrikanischer Männer auseinander, die vom Apartheidssystem vereinnahmt und ausgebeutet, zu Rassismus trainiert wurden und einige von ihnen durch ihre zu unterdrückende Homosexualität in den Weg in die Illegalität waren.

Denn Protagonist Nicholas weiß zwar, dass er „anders“ ist, er weiß aber auch, dass niemand erfahren darf, dass er schwul ist. Die Ausbildung und das Militär lassen so etwas nicht zu. Kommt es raus, werden die Betroffenen bestraft, gequält und „behandelt“ im berüchtigten Ward 22. Alles scheint so weit gut zu laufen, Nicholas schließt trotz der widrigen Bedingungen gar eine belastbare Freundschaft mit Michael Sachs (Matthew Vey). Doch dann verliebt er sich in seinen Kameraden Dylan Stassen (Ryan de Villiers), den der Ausbilder ohnehin schon im Visier hat. Es werden echte MÄNNER gebraucht, keine effeminierten „Moffies“. Das Wort „ist ein drastischer, abwertender Ausdruck in [der kolonial-niederländischen Sprache, Anm. d. Red.] Afrikaans für ‚schwul’“, wie Regisseur Hermanus erläutert. Es bedeute, du seist schlecht und hättest kein Recht, akzeptiert oder gemocht zu werden. Also gute Gründe für den blonden Nicholas mit den weichen Gesichtszügen, bloß nicht aufzufallen, nur nicht als einer „dieser Moffies“ zu gelten. So war es auch eine Absicht des Filmemachers, der ebenso Co-Autor des Drehbuchs ist, „dieses Wort ‚abzurüsten‘ und zu reformieren“, ohne es jedoch relativieren oder gar verniedlichen zu wollen.

Härte und Sensibilität

Dieser beinahe aufklärerische Anspruch ist dem Film deutlich anzumerken. Ganz besonders in einer Szene, in der die Rekruten während ihrer Ausbildung zwei jungen Männern, die erwischt worden sind, mehrmals und immer lauter und aggressiver werdend „moffie“ entgegen zu schreien haben. Aber auch in anderen, zumeist die direkte Ausbildung betreffenden, Szenen wird die Funktion des Systems als eine Ideologie des Hasses, der Menschenverachtung und letztlich des bedingungslosen Brechens der jungen Männern gezeigt.

Dem entgegen stehen die fantastischen Panoramaaufnahmen, die vor allem dann romantisch und verträumt daherkommen, wenn sie einen seichten Sonnenuntergang oder den langsam anbrechenden Tag abbilden. Was nicht bedeutet, dass diese einprägsamen Bilder nicht von inhaltlicher Härte und Kompromisslosigkeit begleitet werden können. Doch ebenso gibt es Momente der Ruhe, der stillen Übereinkunft und auch der Hoffnung, dass emotionale Nähe und Empathie nicht gänzlich unmöglich sind. Auch wenn die Männlichkeitsspiele gepaart mit Herrschermentalität natürlich überwiegen. Abgesehen davon, dass die aggressive Einschüchterungstaktik des Militärs natürlich Früchte trägt und eine, auch nur stille, Selbstbehauptung nahezu ausgeschlossen sein lässt.

Episch und menschlich

Gerade in diesen Momenten ist es so wichtig, einen talentierten Cast zu haben, denn weit über die Hälfte entscheidender und charakterprägender Augenblicke geschehen in Stille, durch Blickwechsel, Verschiebungen in der Mimik, kleine Momente, die aber durchaus Bedeutendes zur Geschichte beitragen. Dankenswerterweise verzichten Hermanus und Co-Autor Jack Sidey fast gänzlich auf zu plakative Wirkmomente und vertrauen auf die guten Darsteller und interessierte und aufmerksame Zuschauer*innen. Zum Ende hin gibt es zwar in der Tat den einen oder anderen Moment, der in seiner Symbolik durchaus laut ist, aber auch als nötige Konsequenz der vorhergehenden achtzig Minuten gesehen werden kann.

Moffie ist nicht nur schmerzhaftes Soldatendrama, Anklage gegen das Apartheidssystem und Abbildung von oben benannten Mustern männlicher Gewaltnarrative, inklusive eines vom Regime verordneten Hasses auf Homosexuelle, sondern durch den Kontrast einer zarten Liebesgeschichte und der epischen Bildsprache ebenso ein fantastisch porträtiertes, sensibel gespieltes Charakterdrama.

Moffie wird am 9. Juli im rbb im Rahmen von rbb QUEER ausgestrahlt; anschließend ist er bis zum 23. Juli 2022 in der ARD-Mediathek zu finden.

Moffie; Südafrika, Vereinigtes Königreich, 2019; Regie: Oliver Hermanus; Drehbuch: Oliver Hermanus, Jack Sidey; Kamera: Jamie D Ramsay; Musik: Braam du Toit; Darsteller*innen: Kai Luke Brummer, Ryan de Villiers, Matthew Vey, Hilton Pelser, Stefan Vermaak, Jane de Wet, Wynand Ferreira; Laufzeit: ca. 100 Minuten; FSK: 16; Edition Salzgeber; Originalfassung in Englisch und Afrikaans mit deutschen Untertiteln; erhältlich auf DVD (ca. 14,00 €), als VoD und Download, via Salzgeber oder auch Amazon, etc.

Unser Schaffen für the little queer review macht neben viel Freude auch viel Arbeit. Und es kostet uns wortwörtlich Geld, denn weder Hosting noch ein Großteil der Bildnutzung oder dieses neuländische Internet sind für umme. Von unserer Arbeitstzeit ganz zu schweigen. Wenn ihr uns also neben Ideen und Feedback gern noch anderweitig unterstützen möchtet, dann könnt ihr das hier via Paypal, via hier via Ko-Fi oder durch ein Steady-Abo tun. Vielen Dank!

Comments