Manche Wunden heilen nie. Manch einen Schmerz, der stetig da ist, vergisst mensch irgendwann zu spüren. Und doch sind diese Wunden, dieser Schmerz weiter da und prägen im Nebel des Alltags ganz unwirklich unser Denken und unser Handeln. Etwa so lässt sich das Gefühl zusammenfassen, das ich nach der Lektüre von Diego Zúñigas Roman Camanchaca hatte.

Grenzgänger

Ein junger chilenischer Mann fährt mit seinem Vater durch die Atacamawüste Richtung Peru. Dort sind der dringend benötigte Zahnarzt sowie Klamotten billiger. Auf dem Rücksitz des Vaters Neue gemeinsam mit ihrem Kind. Und unser Erzähler schwelgt in Erinnerungen, die meisten davon allerdings nicht von der positiven Art.

Die Eltern sind getrennt, die Mutter in Santiago kümmert sich eher wenig um ihren übergewichtigen Sohn, trägt ihm lieber auf, möglichst viele Klamotten und sonstige „Sachleistungen“ aus dem Erzeuger herauszuholen. Das ist verständlich, denn sie scheint ihrem Sohn nicht viel bieten zu können. Der Vater hingegen blockt diese Versuche ab, wo ihm das möglich ist, aber dennoch ist er kein Rabenvater.

Geheimnis

Und doch gibt es ein dunkles Geheimnis um ihn, das wir gleich auf der ersten der gerade einmal knapp über 100 Seiten erfahren: Er scheint etwas mit dem Tod seines Bruders Neno zu tun zu haben. Dieses Motiv zieht sich wie so viele durch die Erzählung, seien es die Beschreibungen von Mund und in manchen Passagen blutverschmierten Zähnen, denkwürdigen Fußballpartien oder eben Essen.

So manches aber wird in der kurzen Geschichte mit den noch viel kürzeren Kapiteln – jedes geht maximal eine Seite, manche nur einen (Ab-)Satz – nicht explizit erwähnt oder beschrieben. Vieles liegt hier in der Vorstellungskraft der Leserinnen und Leser, quasi im titelgebenden Nebel der Atacama, so auch die tatsächliche Geschichte um Onkel Neno. Vater und Großvater sprechen nicht von dieser Sache – letzterer spricht eher mit und zu Jehova.

Aber auch sonst lesen wir viel über den eher tristen und nicht mit großen Perspektiven gepflasterten Alltag des Protagonisten. Als Journalismusstudent versucht er sich an Gesprächen und Interviews mit seiner Mutter, als junger Mann, versucht er sich manchen Verlockungen hinzugeben – um aber lange nicht alle zu bekommen. Und im Chile vor etwa zehn bis 15 Jahren – Zúñigas nun bei Berenberg in der Übersetzung von Luise von Berenberg erschienene Geschichte stammt aus 2009 und erschien erstmals im Jahr 2012 – war eben vieles auch etwas trister. Dennoch bekommen wir ein gutes Bild vom Land und den Umständen, in denen unser Protagonist sichwiederfindet.

Gedankenstimulation

Und trotz manch ungeklärter Fragen ist Camanchaca erstaunlich vollständig. Vieles geschieht wie erwähnt zwischen den Zeilen oder den Kapiteln. Wir leiden mit der Hauptfigur, empfinden Sympathie und Antipathie gegenüber so mancher Nebenfigur und sind doch immer wieder in einen Gedankenprozess versunken. Dieses kleine, aber nicht nur wegen der hübschen Aufmachung inklusive Leinenrücken sehr feine, Büchlein erzählt nicht nur einfach eine stupide Geschichte, sondern animiert uns, unsere Phantasie zu nutzen, uns vielleicht verschiedene Optionen und Motive für die Handlungen zurechtzulegen.

Anders als manch andere Erzählung, die einfach nur einen Plot durchpeitscht, denken und fühlen wir mit Zúñigas Protagonisten. Dabei sollten wir uns aber die Zeit nehmen, uns auf die Geschichte einzulassen, das Buch gerne auch nach manchem Kapitel zur Seite legen, um zu reflektieren, die ungesagten Stellen mit eigenen Gedanken auszufüllen. Manche werden sich als richtig herausstellen, andere als falsch und wieder andere bleiben für immer im Nebel unserer Interpretation. Gerade diese verschiedenen Möglichkeiten machen Camanchaca aber zu einer sehr anregenden Lektüre, die unser Gehirn ein wenig trainiert und uns Leserinnen und Lesern viel mitgeben kann.

HMS

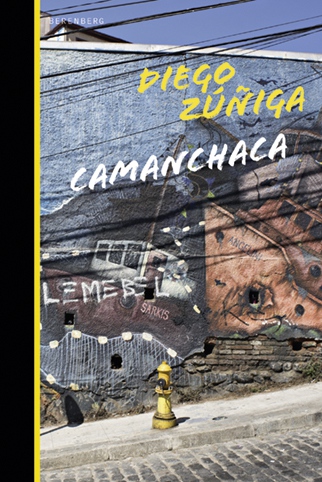

Diego Zúñiga: Camanchaca; Aus dem Spanischen von Luise von Berenberg; Februar 2022; 120 Seiten; Halbleinen, fadengeheftet; ISBN: 978-3-949203-23-7; Berenberg Verlag; 22,00 €; auch als eBook erhältlich

Unser Schaffen für the little queer review macht neben viel Freude auch viel Arbeit. Und es kostet uns wortwörtlich Geld, denn weder Hosting noch ein Großteil der Bildnutzung oder dieses neuländische Internet sind für umme. Von unserer Arbeitszeit ganz zu schweigen. Wenn ihr uns also neben Ideen und Feedback gern noch anderweitig unterstützen möchtet, dann könnt ihr das hier via Paypal, via hier via Ko-Fi oder durch ein Steady-Abo tun.

Comments