Mit seinem Roman Im Saal von Alastalo ist ein Meisterwerk der finnischen Literatur zu entdecken, das von der Unterzeichnung eines Vertrags handelt und darüber in einen Sprachrausch von mehr als tausend Seiten verfällt.

Von Nora Eckert

Der Roman beginnt mit einem Gang über den Friedhof. Dort liegen mittlerweile jene, die der Autor zum Leben erweckt, indem er sie nach und nach in jenem Saal des Kapitäns Alastalo eintreten lässt. Zwanzig Männer versammeln sich an einem Tag irgendwann in den 1860er-Jahren, um sechs Stunden lang über einen Bark-Vertrag zu sprechen und ihn schließlich zu unterzeichnen, dabei Kaffee und Grog trinken, Teigkringel essen, sich von Ehrgeiz und Neid treiben lassen, mit ihren Eitelkeiten Pirouetten drehen und sich immer wieder in ihren Gedanken verlieren. Und es ist, als ob wir dabei den Menschen beim Denken zuschauen. Den Saal gibt es übrigens noch heute, er misst 55 qm, wie uns der Übersetzer Stefan Moster wissen lässt.

Wir befinden uns mitten in der Provinz und staunen, wie viel von der Welt darin enthalten ist. Ja, es ist ein gewaltiges Stück Literatur, das, erschienen im mareverlag, immerhin 1,2 kg auf die Waage bringt, aber wer nicht gerade dicke Bücher aus Prinzip meidet oder auf literarische Quickies abonniert ist, der braucht vor Volter Kilpi keine Angst zu haben, im Gegenteil, Leser*innen sollten nur Zeit haben oder sich Zeit nehmen und sie werden dafür mit einem reichen Sprachschatz belohnt. Thomas Manns berühmt-berüchtigte endlose Schachtelsätze sehen gegen Kilpis wortschöpferischen Furor beinahe müde aus.

Alastalos ehrgeiziger Plan ist es, einen Dreimaster zu bauen, um den Handel über die Ost- und Nordsee hinaus über die Ozeane hinweg rund um den Globus zu führen. Die kleine südwestfinnische Inselgemeinde Kustavi (wo übrigens Kilpi geboren und aufgewachsen ist) will in die grenzenlose Welt hinaus. Und natürlich lockt dabei das große Geschäft. Denn eine Bark segelt Geld in die Gemeinde. Die versammelten Männer sind in der Landwirtschaft und Seefahrt zuhause und sollen nun Anteile an der Bark zeichnen. Und damit ist die eigentliche Handlung des Romans auch schon beschrieben. Als alle Anteile gezeichnet sind, begibt sich die Versammlung zum Festschmaus – und so endet der Roman. Aber reicht das als Handlung für eine Erzählung von weit über tausend Seiten? Die klare Antwort: ja! Denn sie ist prallvoll mit Leben, mit Charakteren, mit urkomischen und manchmal auch märchenhaften, skurrilen Seemannsgeschichten. Kurzum, Kilpi ist mit diesem Kunstwerk der Abschweifung so etwas wie eine finnische Comédie humaine gelungen.

Wer ist überhaupt Volter Kilpi? Geboren 1874, wuchs er – wie schon erwähnt – dort auf, wo auch seine Romane handeln, in der Gemeinde Kustavi. Er arbeitete als Bibliothekar, hatte früh drei Romane veröffentlicht, um dann erst drei Jahrzehnte später mit dem Herzstück einer Trilogie wieder in die Öffentlichkeit zurückzukehren. Er hatte Glück und fand einen Verleger, der sofort von diesem Monstrum an Manuskript überzeugt war. Der Verkaufserfolg blieb anfangs allerdings aus, was den Verleger nicht davon abhielt, seinem Autor die Treue zu halten. Erschienen ist Im Saal von Alastalo 1933. Die Trilogie komplettierten 1934 Die Kleineren der Gemeinde und 1937 Zur Kirche. Zwei Jahre später starb der Autor in Turku.

Ging es in dem zweiten Band um die Randfiguren von Kustavi und ihre existentiellen Fragen, so standen im dritten Band die Frauen der Gemeinde im Mittelpunkt. Den Auftakt machten aber die Honoratioren, die die wirtschaftlichen und so auch politischen Geschicke leiteten. Das hinderte den Autor freilich nicht, die beiden im Saal von Alastalo auftretenden Frauen, nämlich die Hausherrin und ihre Tochter mit reichlich Selbstbewusstsein und Schlagfertigkeit auszustatten.

Kilpi kannte die Literatur seiner Zeit – und so auch Marcel Proust und James Joyce. Doch anders als bei den beiden Genannten ist die Krise der Moderne noch nicht in den Schären am nordöstlichen Rand Europas angekommen. Wir erleben eine weitgehend intakte Welt, die jedoch nicht frei von Disharmonien ist. Wenn der Erzähler im Roman-Prolog über den Friedhof wandert, wo all die weißhaarigen Alten liegen, die vom kühlen Sand in die Arme geschlossen wurden, wie es darin heißt, dann mögen zwar in der Erinnerung „ihre Gestalten zu feierlicher Größe“ heranwachsen, doch ist es im Roman eine Größe mit lauter Ecken und Kanten, mit ungeahnten Abgründen und gelegentlich ist sie nur eine Karikatur. Kilpi ist stets mittendrin im Menschlich-Allzumenschlichen, um das Fehlbare und Kleinliche, das Eitle und Dumpfe neben dem Generösen zu zeigen. Mit ihm weiß auch Alastalo als Drahtzieher des Bark-Vertrags, „was zum Teufel es für eine Arbeit macht, in den Köpfen der Menschen einen kleinen Krümel weiche Vernunft vom kniffligen Knochen zu kratzen“. Am Ende hat er es geschafft, „im weichen oder kantigen Denkschädel“ der Männer den Verstand ins Gewinde zu drehen, „wohl wissend, dass jene über die Geldbörse in ihrer Brusttasche selbst verfügen“.

Kilpi inszeniert ein spannendes Kammerspiel konkurrierender Charaktere, angereichert mit Kopfkino der herrlichsten Art. Im Vordergrund stehen der Kapitän Alastalo und sein Widersacher Pukkila, der ewige Neider und Stichler, der Angeber und Unruhestifter. Schon in ihrer Erscheinung sind sie grundverschieden: Alastalo ist ein dicker Mann, der seinen Bauch wie eine Auszeichnung vor sich herträgt, während Pukkila dürr wie ein Spinnenbein ist, ausgestattet mit einem quecksilbrigen Verstand. Für Pukkila ist Alastalo ein Teufel, der es verstehe, die Männer mit Worten zu schmieren, denn stets halte er „einen Gedankenhaken im Wortwurm bereit“. An dem Haken hängt schließlich auch Pukkila, wenn er am Ende ebenfalls seinen Anteil im Bark-Vertrag mit verwackelter Unterschrift zeichnet.

Pukkila will der Überlegene sein, denn nur „wer als letzter losfährt, der kann zeigen, an wie vielen er vorbeifährt“, so lautet seine Lebensdevise. Doch im Leben holt er Alastalo nie ein. Denn der ist immer schon da, wo Pukkila erst noch hinwill. „Alastalo ist stets vor Ort, wo der Fisch laicht oder das Geld laicht, und wenn das Auge etwas spitzkriegt und die Katze des Verstands die Fäden in der Absicht des Mannes straffzieht, ist gewiss kein Bauch im Weg, wenn das Netz geholt wird […].“ Der Kontrahent hingegen wird als Spatzenfänger beschrieben, der gleich den ganzen Schwarm im Auge habe, der ihm davonfliegt, und hört Pukkila, „dass einer sechs Knöpfe an der Weste hat, dann näht er sich sieben an die eigene Weste“. Sein Charakterfehler sei, um noch ein Beispiel für Kilpis Sprache zu geben, „dass er den Abstand zwischen Ding und Nehmen nicht mit seinem Arm abmisst, sondern mit den großen Schritten seines Auges. Und das menschliche Auge, das ist sowohl ein flinkes Wesen als auch ein Fenster, in das viel hineinpasst“.

Im Roman gibt es einen Ich-Erzähler, der sich an einer Stelle mit den beiden hier genannten Hauptdarstellern vergleicht. Anzunehmen, dass sich der Autor selbst mit gewissen Eigenschaften einbringt: „Wir drei, ich und Pukkila und Alastalo, unterscheiden uns darin, dass sich bei Pukkila das Auge schneller etwas schnappt als der Verstand, während bei mir der Verstand auch im Nachhinein noch an den Sachen hängen bleibt, wohingegen bei Alastalo Auge und Verstand gleichzeitig bei derselben Sache sind.“

Ja, auch Kilpi, so scheint es, hält mit seinen Gedanken fest, denn er dehnt und verlängert jeden Augenblick, verzögert den Übergang, um den so geschaffenen Raum mit Geschichten, Erinnerungen und Assoziationen zu füllen. Die Handlung wirkt auf diese Weise prismatisch. Und so ist Kilpi ein Meister der sprachlichen Nuancen und kann eine Sache auf hundertfache und nicht selten wortschöpferische Weise ausdrücken. So werden Beschreibungen zu manischen Umschreibungen, die immer wieder neu ansetzen, um noch einen weiteren Vergleich zutage zu fördern. Wie jemand den Saal betritt, sich des Kaffees bedient oder den Grog mischt, wie jemand aus dem Pfeifenregal sich eine passende Pfeife aussucht, das wächst bei Kilpi zu einer nachgerade gigantischen Dramaturgie. Sie entsteht durch eine rigorose Entschleunigung dessen, was Handlung genannt werden kann. Ein Beispiel: Erst nach 700 Seiten breitet Alastalo die Bark-Papiere auf dem Tisch aus. Dagegen sind die folgenden 300 Seiten der Unterzeichnung geradezu ein erzählerischer Geschwindmarsch.

Der Autor wusste, was er dem Verleger anbot. In einem Brief heißt es: „Meine Prosa […] ist nicht logisch und rational, sondern dithyrambisch und rhythmisch expressiv.“ Und weiter: „Eine leichte Lektüre wird mein Buch nicht werden, falls ich es einmal fertig bekomme, aber ich hoffe, dass seine Kadenzen etwas einfangen werden, das die Mühe des Lesers verdient und sie ihm vielleicht sogar lohnt.“ Das sei kein Roman, sondern ein Epos in Prosa, heißt es noch. Auf eine gewisse Art ist es auch ein Heldenepos, bei dem der Autor der heimliche Held ist.

Ja, Volter Kilpi gelang ein Meisterwerk und ein Meisterwerk gelang dem Übersetzer Stefan Moster, denn es gibt sicherlich nicht allzu viele Werke, die eine derartige Herausforderung für die Übersetzung bedeuten. Nicht der Umfang, nicht dieser gewaltige Textkorpus war das Problem, sondern die Sprache selbst und das sogar für einen versierten Kenner des Finnischen wie Moster. Die zahllosen Metaphern verlangten nach passgenauen Übertragungen ebenso wie Kilpis Wortschöpfungen, die in keinem noch so spezialisierten Wörterbuch zu finden waren. Moster fand, wie ich meine, den richtigen Weg zu Kilpis expressiver Rhythmik. Und um auf Kilpi zu antworten: Die Mühe der Lektüre hat sich gelohnt. Empfehlen will ich den Roman all jenen mit Sinn für die Faszination von Sprache. So paradox das klingt, das ist ein Rausch, den man nur nüchtern auskosten kann.

Nora Eckert ist Publizistin und Vorstand bei TransInterQueer e. V. und Teil der Queer Media Society

PS: Berliner*innen finden das Buch, neben vielen anderen feinen Titeln, übrigens in der offiziellen Partnerbuchhandlung der Nordischen Botschaften Pankebuch.

PPS: Nicht unterschlagen wollen wir, dass Stefan Moster für seine Übersetzungsleistung mit dem Helmut-M.-Braem-Übersetzerpreis 2022 ausgezeichnet wurde.

Eine Leseprobe gibt es hier.

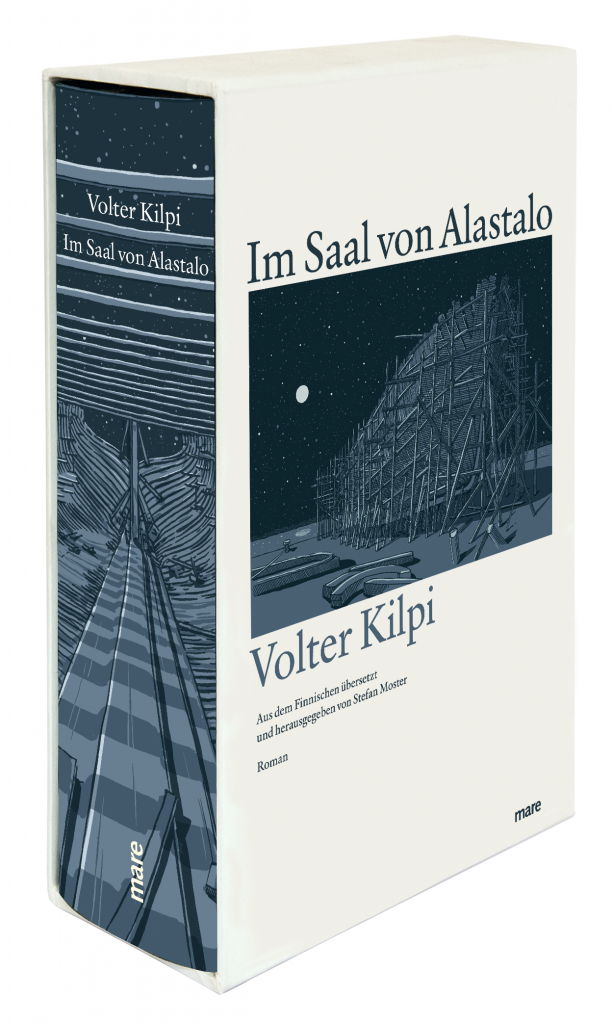

Volter Kilpi: Im Saal von Alastalo; Oktober 2021; Aus dem Finnischen übersetzt und herausgegeben von Stefan Moster; 1136 Seiten; Leineneinband mit Lesebändchen im Schuber; ISBN: 978-3-86648-272-2; mareverlag; 68,00 €

Unser Schaffen für the little queer review macht neben viel Freude auch viel Arbeit. Und es kostet uns wortwörtlich Geld, denn weder Hosting noch ein Großteil der Bildnutzung oder dieses neuländische Internet sind für umme. Von unserer Arbeitszeit ganz zu schweigen. Wenn ihr uns also neben Ideen und Feedback gern noch anderweitig unterstützen möchtet, dann könnt ihr das hier via Paypal, via hier via Ko-Fi oder durch ein Steady-Abo tun – oder ihr schaut in unseren Shop. Vielen Dank!

Comments