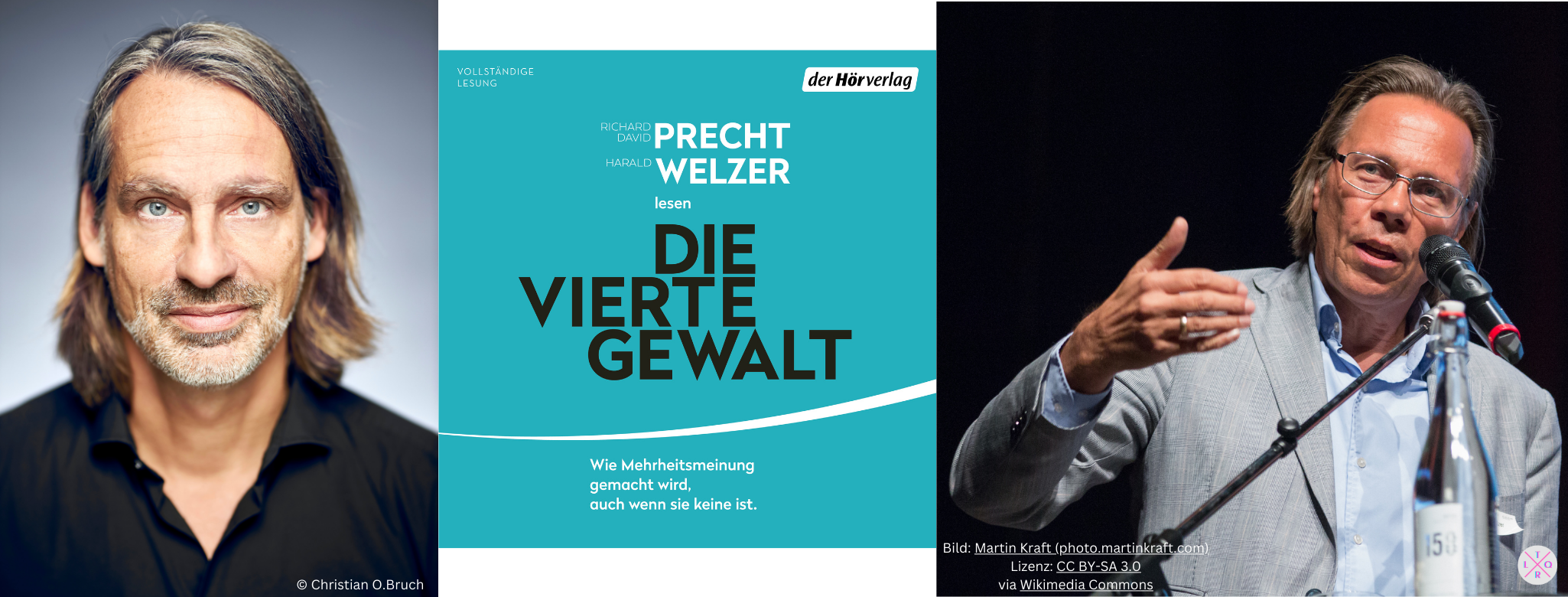

Vor etwa anderthalb Jahren, im Herbst 2022, gab es ein Buch, das für eine lange Weile die öffentliche Debatte bestimmte. Seine Autoren sind das, was viele gemeinhin als „streitbar“ bezeichnen – und wie aus zahlreichen Talkshowauftritten, Podcasts und sonstigen Formaten bekannt ist, sind sie auch durchaus streitbegeistert und -willig.

Solange all dies auf dem Boden und unter den Bedingungen freiheitlich-demokratischer Prinzipien stattfindet, ist das auch völlig in Ordnung, ja sogar sehr wünschenswert. Ein wesentlicher Teil dieser Prinzipien oder vielmehr Strukturen sind wiederum die Medien, die diesen Diskurs abzubilden haben, oft genug aber auch selbst prägen.

Dreimal drei macht drei

Und damit sind wir bereits bei dem Buch selbst, nämlich Die vierte Gewalt – Wie Mehrheitsmeinung gemacht wird, auch wenn sie keine ist von Richard David Precht und Harald Welzer, erschienen bei S. Fischer sowie mittlerweile auch als von den Autoren höchstpersönlich eingelesene Hörbuch bei Der Hörverlag. Precht und Welzer nehmen sich in ihrem Buch der Rolle der Medien in unserer Gesellschaft an und vor allem vergleichen sie die prototypischen demokratietheoretischen Annahmen über die Medien in der Demokratie mit dem tatsächlichen Gebaren Medienschaffender in den vergangenen Jahren.

Da geht es viel um den Krieg in der Ukraine, die verschiedenen Positionen hierzu – auch und vor allem Minderheitenpositionen. Es geht aber auch um die Corona-Pandemie, die AfD und die Flüchtlingskrise ab Mitte der 2010er-Jahre und wie die Politik einerseits, vor allem aber die Medien andererseits damit umgingen.

Zu große Nähe(?)

Um es an dieser Stelle etwas bewusst zu verkürzen: Precht und Welzer argumentieren, dass in all diesen Krisen, die in der öffentlichen Debatte standen bzw. immer noch stehen, die Medien(schaffenden) ihren Aufgaben bei der Kontrolle staatlicher Entscheidungen und gesellschaftlicher Entwicklungen nicht oder nur unzureichend nachgekommen seien. Stattdessen gebe es aus ihrer Sicht – die sie durchaus mit sozialwissenschaftlich belastbaren Studien unterlegen – eine Art Konformismusdruck in der Branche.

Dies äußert sich ihrer Meinung nach vor allem darin, dass sich die Journalistinnen und Journalisten vor allem aus der Hauptstadtpresse einerseits als Gleiche unter Gleichen betrachten und aus ihrer Peer-Gruppe – eben jener Hauptstadtpresse – nicht ausgeschlossen werden wollen und sich daher ein Druck zur Anpassung an und Unterstützung einer vermeintlichen Mehrheitsmeinung ergibt. Und auch als Kontrollinstanz gegenüber staatlichen Institutionen wie der Bundesregierung bestehe keine ausreichende Distanz. Soweit in aller Kürze.

Ein Proseminar der Kommunikationswissenschaft…

Das ist erst einmal nicht überraschend, zumindest für jene, die sich bereits mit dem Mediensystem in der Bundesrepbulik befasst haben. Soziale Erwünschtheit und Gruppendruck gibt es selbstverständlich auch unter Medienschaffenden. Und dass das Verhältnis zwischen Vertreterinnen und Vertretern der Medien einerseits und der Poltik andererseits ein relativ komplexes ist, ist auch bekannt.

Was Precht und Welzer hier abliefern, ist ein halbgares Proseminar der Kommunikationswissenschaft. Die Ausführungen zum Mediensystem sind es in der Tat wert, nachgelesen bzw. -gehört zu werden, denn sie enthalten viel Richtiges, aber eben auch nicht viel Bahnbrechendes. Gerade die Passagen Prechts (im Hörbuch) stechen hier noch verhältnismäßig positiv heraus.

…allerdings halbgar

So stellen Precht und Welzer manch richtige Frage, über die es sich nachzudenkden lohnt – gerade in Zeiten, in denen „die Medien“ besonders von rechts unter Druck stehen. In der Tat ist die Frage, warum sich die drei tatsächlich staatlichen Gewalten – Exekutive, Legislative und Judikative – gegenseitig kontrollieren sollen, aber eine Kontrolle der so genannten „vierten“ Gewalt nicht möglich und legitim sei, eine, die nicht ganz trivial zu beantworten ist.

Einiges Nachdenken entlarvt diese Gedanken jedoch als Nebelkerzen. Erstens sind die Medien eben keine staatliche Gewalt von Verfassungsrang, sondern sollen diese beobachten und darauf einwirken. Staatlich und öffenltich gelenkt sind sie jedoch nicht. Mit einer Einschränkung: Der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der den beiden Herren ja durchaus aus eigenen Auftritten oder Podcasts (ein Gruß an Markus Lanz) bekannt ist.

Medienlehre 101

Diese Anstalten werden von Rundfunkräten gesteuert, in denen nicht ohne Grund Vertreterinnen und Vertreter der Politik (also Legislative und Exekutive) sitzen. Da ist also diese staatliche Kontrolle, die Precht und Welzer scheinbar so sehnsüchtig vermissen.

Ach ja, und es gibt übrigens auch in jedem Bundesland die Landesrundfunkanstalten. Daneben gibt es (leider eher auf große Blätter konzentrierte) Medienresonanzanalysen, Selbstkontrolle der Medien (Ethikrat) oder generell ein stark auf lokalen Journalismus setzendes Printsystem. In einem ausgewogenen Proseminar Kommunikationswissenschaft würden solche Inhalte übrigens vermittelt und das zeigt, dass das Precht-und-Welzer-Seminar doch recht lückenhaft ist.

Schädliche Verkürzungen

Denn nun kommen wir zum wirklich kritikwürdigen Teil: der Bigotterie der beiden Autoren oder ihre teils schädlichen Verkürzungen. Wie gesagt, der öffentlich-rechtliche Rundfunk kommt bei ihnen nicht häufig gut davon, aber wenn sie selbst in einer Talkshow sitzen und ihre Meinungen verbreiten können (und in der Debatte um das Buch haben die beiden Herren davon bekanntermaßen ausgiebig Gebrauch davon gemacht), dann nutzen sie genau dieses System.

Noch schlimmer wird es in der versuchten inhaltlichen und empirischen Darlegung ihrer Argumente. So beklagen sich die beiden beispielsweise, dass die Russen bei den grausamen Verbrechen von Butscha und Irpin als Bestien dargestellt werden. Was es nicht gegeben habe, wären Einordnungen gewesen, was in Kriegen „üblich“ und unter humanitärem Völkerrecht erlaubt sei.

Menschenverachtung muss nicht eingeordnet werden

Das mag nicht ganz von der Hand zu weisen sein, aber dennoch stellt sich die Frage (und ja, eine Verurteilung der Täter steht natürlich noch aus, so es sie je geben sollte): Was würde eine solche Einordnung denn ändern oder verbessern? Was in den Kyjiver Vorstädten geschehen ist, ist nach unseren Kenntnissen Folter vom Grausamsten und das muss vielleicht eingeordnet, aber nicht verharmlost werden. Und genau das scheinen die Autoren aber in den entsprechenden Passagen zumindest verdeckt zu fordern.

Der Nahostkrieg zeigt übrigens – vor allem in seinen Anfangstagen –, dass es auch ohne solche Massaker geht (selbst wenn vielfach irreführend vom „Genozid“ an den Palästinensern gesprochen wird). Israel – und in ihrem Fall auch die Ukraine – sind die Angegriffenen und somit in der Defensive. Als Demokratien zeigen sie fast automatisch, welche Mittel der Selbstverteidigung human sind, selbst wenn es sich natürlich auch hier über manche Maßnahme streiten lässt. Russland oder die Hamas hingegen sind autoritäre und/oder radikale Organisation bzw. ein diktatorischer Staat, die mit inhumaner Gewalt ihre grausame Agenda verfolgen. Das ist die Einordnung, derer es seitens demokratischer Medien bedarf und keiner anderer.

Bigotterie vom Feinsten

Dazu kommt, wie bereits angedeutet, die Bigotterie der Autoren. Dass jede Woche fünf Talkshows mit Inhalt gefüllt werden müssen. Stimmt, das kann mensch kritisieren. Aber wie gesagt, Precht und Welzer gehen selbst nur allzu gerne selbst in diese Show und helfen sie zu füllen. Diese Kritik ist also wohlfeil.

Oder auch die boulevardeske Sprache, die die beiden den Qualitätsmedien (oft nicht ganz zu Unrecht) unterstellen. Wer allerdings selbst in seinem Buch mit folgenden exemplarischen Vergleichen aufwartet, der sollte hier vielleicht die Handbremse etwas fester anziehen: „ein bisschen wie Richelieu“; „Menschen, die sich um das höchste Staatsamt bewerben und nicht für die SOKO Berlin“; oder ein Favorit: „Wer als Zuschauer und Leser an Geschmacksversträker bis zum Rand des Zulässigen gewohnt ist, kann mit Naturaromen nicht mehr viel anfangen.“ Herr Precht, Herr Welzer, bitte klären Sie auf, wo hier der Unterschied zwischen allzu boulevardesker Berichterstattung und ihren Metaphern besteht.

Wie gut, dass wir Medien kritisieren können

Es gäbe noch so viel mehr zu kritisieren an diesem Buch, aber irgendwann muss alles ein Ende haben. Die vierte Gewalt hat zum Glück eines und ich habe es mir sehnlichst herbeigewünscht. Das Buch ist einfach nur Murks und war dennoch die perfekte Hörbuchlektüre für Fahrten in vietnamesischen Bussen. Ich kann nicht sagen, wie häufig sich Menschen nach mir umdrehten, wenn ich laut aufgestöhnt, einen der Autoren verwunschen oder einfach nur die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen habe.

Vietnamesinnen und Vietnamesen können vermutlich mit der Lektüre dieses Buches von Richard David Precht und Harald Welzer herzlich wenig anfangen. Nicht nur der Sprache, sondern auch des Inhalts wegen. Vietnam ist ein autoritär regierter Staat, in dem es tatsächlich eine Kontrolle öffentlicher Medien gibt – oder vielmehr sind quasi alle Meinungsorgane in der Hand der Kommunistischen Partei. Durch die Straßen schallt fast täglich die Propaganda der KP.

Das nennt sich Autoritarismus und ist vermutlich ebenfalls nicht im Sinne der beiden Autoren. Natürlich ist es gut, dass und wenn wir über unser Mediensystem diskutieren, denn das gehört in einer Demokratie eben dazu. Aber was Precht und Welzer hier abgeliefert haben, ist teils unterste Schublade und an Heuchelei kaum zu über- sowie an Niveau zu untertreffen.

HMS

PS: Auf alle Punkte die AfD betreffend bin ich hier gar nicht eingeganen. Alleine das würde aber wohl bereits einen ausführlichen Kommentar rechtfertigen, zumal in der aktuellen Lage um die vermeintlichen China– und Russlandbeziehungen diverser Funktionäre. Nur so viel: Durch ihre Einlassungen steht zu befürchten, dass Precht und Welzer der AfD oder ihren Anhänger*innen eher mehr Vorschub leisten, als dass sie hier aufklären und aufräumen.

Eine Hörprobe findet ihr hier.

Richard David Precht, Harald Welzer: Die vierte Gewalt. Wie Mehrheitsmeinung gemacht wird – auch wenn sie keine ist; Ungekürzte Lesung der Autoren, 7 Stunden und 5 Minuten; September 2022; Hörbuch-Download (ISBN: 978-3-8445-4845-7; 21,95 €)/MP3-CD (ISBN: 978-3-8445-4844-0; 22,00 €); der Hörverlag (Originalverlag: S. Fischer)

Unser Schaffen für the little queer review macht neben viel Freude auch viel Arbeit. Und es kostet uns wortwörtlich Geld, denn weder Hosting noch ein Großteil der Bildnutzung oder dieses neuländische Internet sind für umme. Von unserer Arbeitszeit ganz zu schweigen. Wenn ihr uns also neben Ideen und Feedback gern noch anderweitig unterstützen möchtet, dann könnt ihr das hier via Paypal, via hier via Ko-Fi oder durch ein Steady-Abo tun.

Comments